月刊誌『なごみ』の長寿企画「老舗の京料理」と連動する形で、取材時のこぼれ話をお届けする本企画。

2回目となる今回ご登場いただくのは、新町仏光寺に店を構える木乃婦さんです。

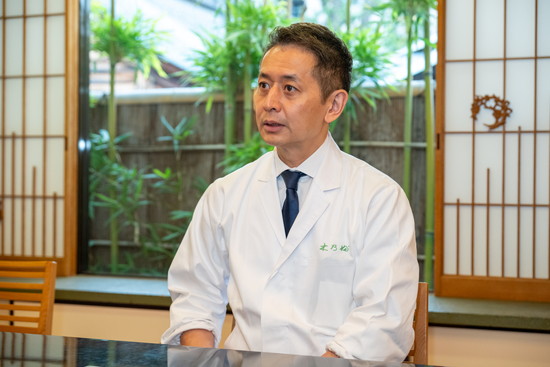

木乃婦は1935年(昭和10)に創業し、当主は三代目・髙橋拓児さんです。

三代目の持ち味は、早くから頭角を現わした先進性と独創性。伝統的な手法や考えを踏襲しつつ、創意に富んだ料理を得意とされています。

その本領発揮とばかりに、撮影現場に運び込まれた紙鍋の仕上げにはシュシュッとトリュフを削り入れ、その姿に期待が高まります。

今回は、想像をはるかに上回る三品の料理をご披露くださいました。

今回の取材こぼれ話はこちら。

☝木乃婦流精進料理の魅力

☝海外仕込みの足し算の発想

☝もどき料理を生む技

「京料理で培った技をもとに足し算の発想でつくる精進料理。

野菜のおいしい日本はヴィーガン食をもっと深められる」

お話をうかがった三代目当主の髙橋拓児さん

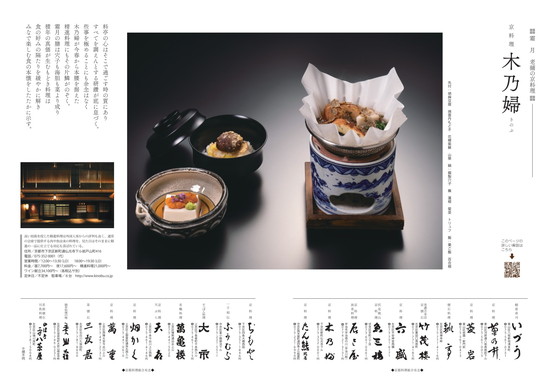

11月号でご用意したのは、一見会席に見えるかもしれませんが、じつは精進料理なんです。私が精進料理と向き合うきっかけとなったのは、2015年の京都料理芽生会創立60周年事業の時でした。そこでさまざまなことを学び、それから約10年試行錯誤を重ねて今年の4月から、月替わりの献立をご用意するに至っています。

海外から来られるヴィーガン嗜好のお客様にも喜んでいただけたのが嬉しかったですね。

以前、インドでヴィーガン食を提供する機会があったのですが、京料理をベースにした料理にとても関心を持たれました。

京料理は、どちらかというと引き算的な発想でつくりますが、海外の方向けのヴィーガン食はさまざまなテクスチャーを加え、複雑味を出していく足し算的な手法で仕上げました。

この発想は、いま店で提供する料理にも活かされ、淡白な精進料理にどう奥行きをもたらすか。幸い日本の野菜は非常においしく、優れています。ですので日々、日本各地の食材に触れながら研鑽を重ね、精進料理の新しい可能性を感じていただければと思っています。

【紙鍋】11月号の紙鍋に添えた焼穴子は、つくね芋とささがき牛蒡、生麩を混ぜた生地。皮の部分には海苔を使いました。いったん揚げ、骨切風に庖丁を入れてから串打ちし、焼き上げています。

【先付】胡麻豆腐に野菜でつくった焼き雲丹もどきを添えています。焼き雲丹もどきの生地は1時間ほど揚げて味を濃縮させたかぼちゃに、赤ピーマンを合わせました。基本となる生地に、何を合わせるかで味の方向性が決まります。焼き目もつけて、もどき料理を表現しています。

【栗ご飯】栗ご飯は、栗の風味を移した昆布出汁で炊いています。上に乗せた大きな渋皮付きの栗は、蒸した渋を素揚げにしています。海外の方にご飯を出す時は、白ご飯の割合を4割程度にして、具材は多めにします。今回は素揚げした百合根も添えて、風味に膨らみをもたせました。

『なごみ11月号』の誌面はこちら。月刊誌『なごみ』は全国書店または淡交社のオンラインストアでお買い求めいただけます。